Si conclude oggi, dopo quasi tre anni (ottobre 2021), questa rubrica sul Concilio Vaticano II, nata con l’intento di evidenziare alcuni aspetti particolari di quell’evento così importante per la Chiesa Cattolica e per il mondo intero.

Si conclude oggi, dopo quasi tre anni (ottobre 2021), questa rubrica sul Concilio Vaticano II, nata con l’intento di evidenziare alcuni aspetti particolari di quell’evento così importante per la Chiesa Cattolica e per il mondo intero.

La lettura di alcuni dei numerosissimi interventi dei Padri conciliari raccolti nei volumi degli Acta Concilii Vaticani II, mostra in modo evidente l’interesse e il coinvolgimento suscitato dalle questioni dibattute non solo tra i vescovi, ma anche nell’opinione pubblica di allora, nella Stampa, all’interno delle altre Chiese cristiane e delle altre religioni. Mi è pertanto sembrata buona cosa riservare un po’ di spazio a riportare, talvolta con citazioni letterali, talvolta riassumendoli, alcuni di tali interventi ad opera sia di Padri, prevalentemente europei, che hanno svolto un ruolo decisivo, sia di Padri meno noti, spesso di altri continenti, che hanno potuto per la prima volta far sentire la loro voce, evidenziando così l’aspetto veramente «cattolico» del Concilio. Mi è parso inoltre che ciò consentisse due obiettivi per me importanti: in primo luogo mostrare come allora fossero presenti, tra i circa 3000 vescovi del Concilio, idee e visioni sulla fede cristiana, sulla Chiesa e sul mondo, spesso tra loro molto diverse, se non contrapposte; in secondo luogo, dare un’idea, anche solo minima, di come queste opinioni espresse durante i dibattiti siano state recepite e, alla fine, entrate a costituire i testi dei documenti finali che noi oggi possiamo leggere.

Per fare tutto questo, mi è sembrato inevitabile anche ripercorrere cronologicamente, se pur in modo sintetico, le fasi che hanno caratterizzato la discussione e l’approvazione di alcuni testi molto controversi fino alla fine.

Come già avevo fatto presente, tra i sedici documenti finali del Concilio, mi sono soffermato solo su quelli che mi sembrava potessero interessare di più, per i temi trattati, un pubblico di laici: il mio auspicio è che ciò induca qualcuno a leggerli integralmente.

Infine, è con grande piacere e senso di riconoscenza che ringrazio coloro che tre anni fa mi proposero di iniziare questo lavoro e che in tutto questo periodo mi hanno reso possibile continuarlo e portarlo a termine grazie alla loro disponibilità, al loro contributo e alla loro fiducia nei miei confronti: il dott. Don Mattia Tomasoni, direttore della Biblioteca del Seminario, la dott. Silvia Piazzalunga e il dott. Andrea Capelli, bibliotecari efficientissimi e carissimi amici.

Giorgio Gervasoni

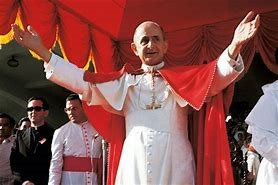

Dopo la Dichiarazione comune di Paolo VI e Atenagora, nell’omelia della messa del 7 dicembre il Papa tiene un discorso in cui pone una domanda fondamentale: qual è il valore religioso del Concilio? Con ciò egli intende riferirsi al rapporto tra il Concilio stesso e Dio, che è «ragion d’essere della Chiesa e di quanto ella crede, spera e ama, di quanto essa è e fa». Prima di tutto il Papa afferma che il Concilio ha dato gloria a Dio, ha cercato di conoscerlo, di contemplarlo, di celebrarlo e di proclamarlo agli uomini. Quindi Paolo VI sottolinea alcuni aspetti del tempo in cui il Concilio si è svolto: un tempo in cui «la dimenticanza di Dio si fa abituale e sembra suggerita dal progresso scientifico», in cui l’uomo tende ad affermare la propria autonomia assoluta, liberandosi da ogni legge trascendente. In tale contesto il Concilio ha invece voluto riaffermare «la concezione teocentrica e teologica dell’uomo e dell’universo», che Dio è reale, è vivo, è personale, è provvido, è infinitamente buono, non solo in sé, ma anche per noi.

Dopo la Dichiarazione comune di Paolo VI e Atenagora, nell’omelia della messa del 7 dicembre il Papa tiene un discorso in cui pone una domanda fondamentale: qual è il valore religioso del Concilio? Con ciò egli intende riferirsi al rapporto tra il Concilio stesso e Dio, che è «ragion d’essere della Chiesa e di quanto ella crede, spera e ama, di quanto essa è e fa». Prima di tutto il Papa afferma che il Concilio ha dato gloria a Dio, ha cercato di conoscerlo, di contemplarlo, di celebrarlo e di proclamarlo agli uomini. Quindi Paolo VI sottolinea alcuni aspetti del tempo in cui il Concilio si è svolto: un tempo in cui «la dimenticanza di Dio si fa abituale e sembra suggerita dal progresso scientifico», in cui l’uomo tende ad affermare la propria autonomia assoluta, liberandosi da ogni legge trascendente. In tale contesto il Concilio ha invece voluto riaffermare «la concezione teocentrica e teologica dell’uomo e dell’universo», che Dio è reale, è vivo, è personale, è provvido, è infinitamente buono, non solo in sé, ma anche per noi.

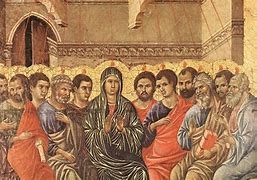

Il Papa evidenzia poi il fatto che il Concilio, più che delle verità divine, si è occupato della Chiesa, della sua natura, composizione, vocazione ecumenica, attività apostolica: ha compiuto «un atto riflesso su se stesso per conoscersi meglio»; tuttavia esso ha mostrato grande interesse allo studio del mondo moderno, ha voluto avvicinare e comprendere la società del suo tempo, consapevole della frattura creatasi negli ultimi secoli fra la Chiesa e la civiltà profana. Perciò la Chiesa del Concilio si è occupata anche dell’uomo quale oggi in realtà si presenta, con tutte le sue debolezze e grandezze, peccatore e santo; la figura del buon Samaritano ha costituito l’esempio della spiritualità del Concilio, cioè della sua attenzione e della sua «simpatia immensa» per i bisogni umani: in questo senso «la religione del nostro Concilio è stata principalmente la carità evangelica». In particolare, Paolo VI accenna all’atteggiamento fiducioso e ottimista del Concilio nei confronti del mondo contemporaneo, di cui apprezza i valori, gli sforzi, le aspirazioni; inoltre il Concilio «ha desiderato farsi ascoltare e comprendere da tutti, ha cercato di esprimersi anche con lo stile della conversazione oggi ordinaria, è sceso a dialogo e ha parlato all’uomo d’oggi, quale esso è». Ma l’interesse per i valori umani e temporali è dovuto al carattere pastorale che il Concilio ha scelto come programma. Tutto è stato rivolto dal Concilio all’umana utilità, perché la religione cattolica è per l’umanità, è la vita dell’umanità, perché della vita descrive la natura e il destino, le dà il suo vero significato, grazie alla sua scienza di Dio: per conoscere l’uomo bisogna conoscere Dio. Ma poiché nel volto di ogni uomo dobbiamo ravvisare il volto di Cristo, immagine del Padre, per conoscere Dio bisogna conoscere l’uomo. Perciò, conclude il Papa, il significato religioso del Concilio altro non è che «un amichevole invito all’umanità d’oggi a ritrovare, per via di fraterno amore, quel Dio nel quale abitare è vivere».

8 dicembre 1965: il Concilio si conclude con la celebrazione di una messa solenne, al termine della quale vengono letti dei messaggi indirizzati dal Papa alle diverse categorie del genere umano.

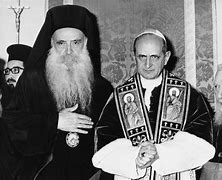

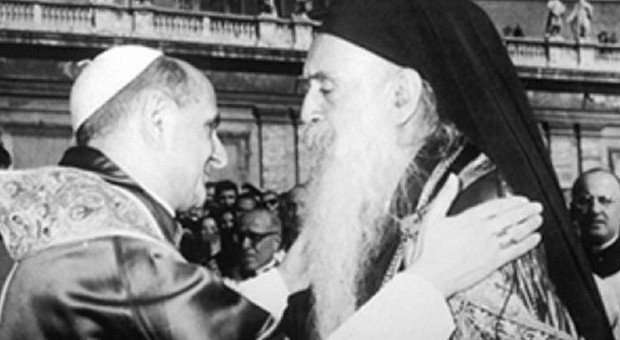

Un atto importante del 7 dicembre 1965 è la Dichiarazione comune di Paolo VI e di Atenagora I, patriarca ortodosso di Costantinopoli, letta contemporaneamente a Roma in San Pietro e a Istambul nella Chiesa del Fanaro, in cui si proclama la riconciliazione tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa, separate da quasi mille anni, dal 1054, dopo una reciproca sentenza di scomunica che i rappresentanti delle Chiese di allora si lanciarono vicendevolmente.

Un atto importante del 7 dicembre 1965 è la Dichiarazione comune di Paolo VI e di Atenagora I, patriarca ortodosso di Costantinopoli, letta contemporaneamente a Roma in San Pietro e a Istambul nella Chiesa del Fanaro, in cui si proclama la riconciliazione tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa, separate da quasi mille anni, dal 1054, dopo una reciproca sentenza di scomunica che i rappresentanti delle Chiese di allora si lanciarono vicendevolmente.

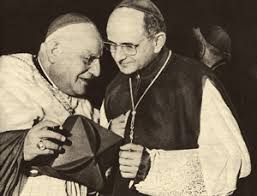

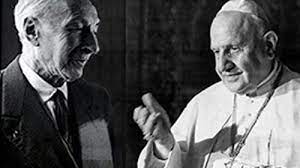

Certamente significativa questa decisione, data l’importanza del tema ecumenico, che è stato uno dei motivi ispiratori che hanno spinto Giovanni XXIII a indire il Concilio e che ha trovato espressione, in particolare, nel Decreto Unitatis redintegratio (cfr. nn. 30, 51-56).

All’inizio della Dichiarazione si ringrazia Dio per la possibilità che Paolo VI e Atenagora I hanno avuto di incontrarsi in Terra Santa nel gennaio del 1964 (cfr. nn. 41-42), col proposito di superare gli antichi contrasti tra le due Chiese, per essere di nuovo «una sola cosa», secondo la preghiera di Gesù.

Si ricordano poi i fatti del 1054 e le reciproche condanne, che riguardavano però solo le persone allora colpite e non intendevano rompere la comunione ecclesiastica tra Roma e Costantinopoli.

Pertanto Paolo VI e Atenagora I dichiarano di deplorare le parole offensive e i gesti di reciproca condanna che hanno accompagnato quei fatti; di «deplorare e cancellare dalla memoria e dal seno della Chiesa le sentenze di scomunica che vi hanno fatto seguito e di condannarle all’oblio»; di deplorare altri avvenimenti che hanno portato alla rottura definitiva della comunione ecclesiastica.

Questo gesto di perdono reciproco non basterà a metter fine alle divergenze, antiche e recenti, tra le due Chiese, ma potrà essere apprezzato «come l’espressione di una sincera volontà reciproca di riconciliazione e come un invito a vivere di nuovo nella piena comunione di fede che fu in atto tra loro nel primo millennio della vita della Chiesa».

Nella foto: la medaglia che ricorda l’incontro a Gerusalemme nel gennaio del 1964 tra Paolo VI e Atenagora

Sull’obiezione di coscienza al servizio militare così si esprimono alcuni vescovi tra il 6 e il 7 ottobre 1965: gli inglesi C. Butler e W. Wheeler osservano che l’obbedienza alle autorità in tempo di guerra è stata alla base di troppi crimini nella nostra epoca. Vi sono dei doveri non solo verso il proprio paese, ma anche verso tutti gli altri uomini, e ciò talvolta impone di rifiutare l’obbedienza: perciò l’obiezione di coscienza non condemnanda, sed commendanda (non deve essere condannata, ma raccomandata). Certi obiettori possono essere i profeti di una morale veramente cristiana, testimoni della vocazione cristiana alla pace.

Sull’obiezione di coscienza al servizio militare così si esprimono alcuni vescovi tra il 6 e il 7 ottobre 1965: gli inglesi C. Butler e W. Wheeler osservano che l’obbedienza alle autorità in tempo di guerra è stata alla base di troppi crimini nella nostra epoca. Vi sono dei doveri non solo verso il proprio paese, ma anche verso tutti gli altri uomini, e ciò talvolta impone di rifiutare l’obbedienza: perciò l’obiezione di coscienza non condemnanda, sed commendanda (non deve essere condannata, ma raccomandata). Certi obiettori possono essere i profeti di una morale veramente cristiana, testimoni della vocazione cristiana alla pace.

Castan Lacoma (Spagna) non approva l’inciso, presente nel testo, sull’obiezione di coscienza, che rischia di indebolire l’autorità civile, a cui andrebbe lasciata la decisione in merito.

G. Beck (Liverpool): i governi devono rispettare la coscienza dei cittadini, i quali ritengono che certe forme di guerra, anche difensiva, non sono mai giustificabili, poiché essi sono convinti che la guerra sia, in ogni caso, un male grave. Un soldato o il comandante di un aereo ha il diritto di rifiutarsi di sganciare un ordigno che annienterebbe un’intera città o di partecipare a un’aggressione indiscriminata. Bisognerebbe perciò dire chiaramente che in certe circostanze l’autorità non può fare o minacciare senza perdere il diritto all’obbedienza dei cittadini.

Carli (Segni): anche oggi è possibile una guerra giusta, che rende moralmente legittimo il servizio militare, e quindi l’obiezione di coscienza è moralmente illecita.

Gaudium et spes, parte II, c. V (dal n. 79) (testo finale): Sembra conforme a equità che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l’uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità umana (79).

La pace non è la semplice assenza della guerra…non è effetto di una dispotica dominazione, ma viene definita «opera della giustizia» (Is 32,7). E’ il frutto dell’ordine impresso nella società umana dal suo divino Fondatore e che deve essere attuato dagli uomini…Gli uomini, in quanto peccatori, sono e saranno sempre sotto la minaccia della guerra fino alla venuta di Cristo (78)…Finché esisterà il pericolo della guerra e non ci sarà un’autorità internazionale competente, munita di forze efficaci, non si potrà negare ai governi il diritto di una legittima difesa. I capi di Stato hanno il dovere di tutelare la salvezza dei popoli che sono stati loro affidati (79). [Con le nuove armi scientifiche] le azioni militari possono produrre distruzioni immani e indiscriminate, che superano pertanto i limiti di una legittima difesa…Ogni atto di guerra, che mira indiscriminatamente alla distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e va condannato con fermezza e senza esitazione (80)…Mentre si spendono enormi ricchezze per la preparazione di armi sempre nuove, diventa impossibile arrecare sufficiente rimedio alle miserie così grandi del mondo presente…E’ necessario pertanto ancora una volta dichiarare: la corsa agli armamenti è una delle piaghe più gravi dell’umanità e danneggia in modo intollerabile i poveri (81)…Questo esige che venga istituita un’autorità pubblica universale, da tutti riconosciuta, la quale sia dotata di efficace potere per garantire a tutti i popoli sicurezza, osservanza della giustizia e rispetto dei diritti…Agli uomini della nostra età la Chiesa di Cristo intende presentare con insistenza il messaggio degli apostoli: «Ecco ora il tempo favorevole» per trasformare i cuori, «ecco ora i giorni della salvezza» (82).

La pace non è la semplice assenza della guerra…non è effetto di una dispotica dominazione, ma viene definita «opera della giustizia» (Is 32,7). E’ il frutto dell’ordine impresso nella società umana dal suo divino Fondatore e che deve essere attuato dagli uomini…Gli uomini, in quanto peccatori, sono e saranno sempre sotto la minaccia della guerra fino alla venuta di Cristo (78)…Finché esisterà il pericolo della guerra e non ci sarà un’autorità internazionale competente, munita di forze efficaci, non si potrà negare ai governi il diritto di una legittima difesa. I capi di Stato hanno il dovere di tutelare la salvezza dei popoli che sono stati loro affidati (79). [Con le nuove armi scientifiche] le azioni militari possono produrre distruzioni immani e indiscriminate, che superano pertanto i limiti di una legittima difesa…Ogni atto di guerra, che mira indiscriminatamente alla distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e va condannato con fermezza e senza esitazione (80)…Mentre si spendono enormi ricchezze per la preparazione di armi sempre nuove, diventa impossibile arrecare sufficiente rimedio alle miserie così grandi del mondo presente…E’ necessario pertanto ancora una volta dichiarare: la corsa agli armamenti è una delle piaghe più gravi dell’umanità e danneggia in modo intollerabile i poveri (81)…Questo esige che venga istituita un’autorità pubblica universale, da tutti riconosciuta, la quale sia dotata di efficace potere per garantire a tutti i popoli sicurezza, osservanza della giustizia e rispetto dei diritti…Agli uomini della nostra età la Chiesa di Cristo intende presentare con insistenza il messaggio degli apostoli: «Ecco ora il tempo favorevole» per trasformare i cuori, «ecco ora i giorni della salvezza» (82).

Promuovere la pace e condannare la guerra: su questo tema il card. Liénart (Francia) nella 143^ congr. del 6/10/1965 sottolinea che la distinzione tra guerra giusta e ingiusta non basta più: il ricorso alle armi è permesso solo per ristabilire la giustizia, ma come è ancora possibile ciò con i mezzi inumani di cui oggi si dispone? Perciò oggi i diritti vanno difesi non con le armi, ma sopprimendo le ingiustizie, che causano guerre, con opere di giustizia e di fraternità. Bisogna perfezionare lo schema del testo, che si rifà alla Pacem in terris di Giovanni XXIII, ma senza attenuarne la dottrina.

Promuovere la pace e condannare la guerra: su questo tema il card. Liénart (Francia) nella 143^ congr. del 6/10/1965 sottolinea che la distinzione tra guerra giusta e ingiusta non basta più: il ricorso alle armi è permesso solo per ristabilire la giustizia, ma come è ancora possibile ciò con i mezzi inumani di cui oggi si dispone? Perciò oggi i diritti vanno difesi non con le armi, ma sopprimendo le ingiustizie, che causano guerre, con opere di giustizia e di fraternità. Bisogna perfezionare lo schema del testo, che si rifà alla Pacem in terris di Giovanni XXIII, ma senza attenuarne la dottrina.

Il card. Léger (Canada): la teoria classica sulla moralità della “guerra giusta” appare inapplicabile per la potenza distruttiva delle armi attuali; è perciò irragionevole considerare la guerra odierna uno strumento proporzionato e lecito per rivendicare i diritti violati. Bisogna piuttosto rafforzare un’autorità internazionale che garantisca la pace e i cattolici devono collaborare con gli altri cristiani e i seguaci delle altre religioni in difesa della dottrina della non violenza.

L. Castan Lacoma (Spagna): si dovrebbe dire che nessuna nazione ha da sola l’autorità di dichiarare una guerra, perché gli effetti di essa possono ricadere anche sui non belligeranti. La guerra atomica è ingiusta e si deve operare una soppressione concorde delle armi nucleari. L’unica soluzione efficace in favore della pace, a cui il testo accenna, è la costituzione di un organismo internazionale che risolva pacificamente i conflitti.

E. Duval (Algeri): il testo deve invitare tutti con più forza alla pace e deve condannare il razzismo che è uno dei principali disordini della nostra epoca, segno di disprezzo per l’uomo e offesa a Dio. Altro pericolo permanente di guerra è lo squilibrio nella distribuzione delle ricchezze tra paesi ricchi e poveri.

Anche nella vita economico-sociale sono da tenere in massimo rilievo e da promuovere la dignità della persona umana, la sua vocazione integrale e il bene dell’intera società. L’uomo infatti è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale…Una contrapposizione si fa ogni giorno più grave tra le nazioni economicamente progredite e le altre…(63). Il fine ultimo e fondamentale dello sviluppo economico consiste nel servizio dell’uomo integralmente considerato e di ogni gruppo umano, di qualsiasi razza o continente. Pertanto l’attività economica deve essere condotta…in modo che risponda al disegno di Dio sull’uomo (64). …siano rimosse il più rapidamente possibile le ingenti disparità economiche che portano con sé discriminazioni nei diritti individuali e nelle condizioni sociali (66).

Anche nella vita economico-sociale sono da tenere in massimo rilievo e da promuovere la dignità della persona umana, la sua vocazione integrale e il bene dell’intera società. L’uomo infatti è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale…Una contrapposizione si fa ogni giorno più grave tra le nazioni economicamente progredite e le altre…(63). Il fine ultimo e fondamentale dello sviluppo economico consiste nel servizio dell’uomo integralmente considerato e di ogni gruppo umano, di qualsiasi razza o continente. Pertanto l’attività economica deve essere condotta…in modo che risponda al disegno di Dio sull’uomo (64). …siano rimosse il più rapidamente possibile le ingenti disparità economiche che portano con sé discriminazioni nei diritti individuali e nelle condizioni sociali (66).

Dio ha destinato la terra e tutto ciò che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati devono essere partecipati equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità…si deve sempre tener conto di questa destinazione universale dei beni…a tutti gli uomini spetta il diritto di avere una parte di beni sufficienti a sé e alla propria famiglia. Questo ritenevano giusto i Padri e i Dottori della Chiesa, che insegnavano che gli uomini hanno l’obbligo di aiutare i poveri, e non solo con il loro superfluo. Chi si trova in estrema necessità, ha il diritto di procurarsi il necessario dalle ricchezze altrui… il Concilio richiama urgentemente tutti affinché, memori della sentenza dei Padri: «Da’ da mangiare a colui che è moribondo per fame, perché se non gli avrai dato da mangiare, lo avrai ucciso», realmente mettano a disposizione e impieghino utilmente i propri beni fornendo ai singoli e ai popoli i mezzi con cui essi possano provvedere a se stessi e svilupparsi (69).

Vita economico-sociale: su questo tema, con particolare riferimento alla condizione dei poveri, il card. spagnolo Arriba y Castro nella congr. 141^ del 4/10/1965 osserva che la Chiesa è chiesa dei poveri, poiché non solo si occupa di loro, ma ne favorisce la promozione ad uno stato economico e sociale più degno e più umano. Il comunismo non è una soluzione al problema sociale, ma può diventare una rovina per l’umanità per colpa di quanti non hanno messo in pratica il Vangelo. Occorre perciò attuare la dottrina sociale della Chiesa e ciò spetta in primo luogo ai proprietari dei beni terreni. Il card. di Siviglia J. Bueno y Monreal osserva che il capitolo 3 non pone in risalto l’aspetto sociale di una giusta distribuzione dei redditi; l’esposizione, inoltre, riflette una mentalità capitalistica, che ha dato luogo alle lotte di classe.

Vita economico-sociale: su questo tema, con particolare riferimento alla condizione dei poveri, il card. spagnolo Arriba y Castro nella congr. 141^ del 4/10/1965 osserva che la Chiesa è chiesa dei poveri, poiché non solo si occupa di loro, ma ne favorisce la promozione ad uno stato economico e sociale più degno e più umano. Il comunismo non è una soluzione al problema sociale, ma può diventare una rovina per l’umanità per colpa di quanti non hanno messo in pratica il Vangelo. Occorre perciò attuare la dottrina sociale della Chiesa e ciò spetta in primo luogo ai proprietari dei beni terreni. Il card. di Siviglia J. Bueno y Monreal osserva che il capitolo 3 non pone in risalto l’aspetto sociale di una giusta distribuzione dei redditi; l’esposizione, inoltre, riflette una mentalità capitalistica, che ha dato luogo alle lotte di classe.

G. Thangalathil (India): il c. 3 non contiene citazioni della Scrittura, che pure sono numerose, sull’uso delle ricchezze. L’aiuto ai paesi poveri meriterebbe un posto di primo piano, per eliminare lo scandalo dello squilibrio fra ricchi e poveri e per garantire la pace. A. Fernandes (India), a nome di molti vescovi di Asia, Africa, America latina, rileva che la maggior parte dell’umanità vive nel Terzo Mondo, afflitto dalla povertà: lo schema accenna sì a questa situazione, ma il Concilio dovrebbe parlarne di più e mostrare il dovere di tutti i cristiani di lavorare alla soluzione dei gravi problemi che affliggono i paesi più poveri. M. Himmer (Belgio): il progresso economico e l’aumento della produzione devono essere a servizio dell’uomo, non del lucro, e posti in connessione con i principi fondamentali del cristianesimo; perciò occorre fornire una base teologica all’attività economica dell’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio.

L’amore tra marito e moglie, proprio perché atto eminentemente umano, abbraccia il bene di tuta la persona…Un tale amore conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi, che si esprime mediante sentimenti e gesti di tenerezza e pervade tutta quanta la vita dei coniugi…Gli atti con i quali i coniugi si uniscono in casta intimità sono onesti e degni; compiuti in modo veramente umano, favoriscono la mutua donazione che essi significano…Quest’amore resta indissolubilmente fedele, nella prospera e nella cattiva sorte, sul piano del corpo e dello spirito; di conseguenza esclude ogni adulterio e ogni divorzio…(49). Il matrimonio e l’amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione e educazione della prole. I figli infatti sono il dono più eccellente del matrimonio e contribuiscono grandemente al bene dei genitori stessi… Il matrimonio tuttavia non è stato istituito soltanto per la procreazione; il carattere stesso di alleanza indissolubile tra persone e il bene dei figli esigono che anche il mutuo amore dei coniugi abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi e arrivi a maturità. Perciò anche se la prole, molto spesso tanto vivamente desiderata, non c’è, il matrimonio perdura come comunità e comunione di tutta la vita e conserva il suo valore e la sua indissolubilità (50).

L’amore tra marito e moglie, proprio perché atto eminentemente umano, abbraccia il bene di tuta la persona…Un tale amore conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi, che si esprime mediante sentimenti e gesti di tenerezza e pervade tutta quanta la vita dei coniugi…Gli atti con i quali i coniugi si uniscono in casta intimità sono onesti e degni; compiuti in modo veramente umano, favoriscono la mutua donazione che essi significano…Quest’amore resta indissolubilmente fedele, nella prospera e nella cattiva sorte, sul piano del corpo e dello spirito; di conseguenza esclude ogni adulterio e ogni divorzio…(49). Il matrimonio e l’amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione e educazione della prole. I figli infatti sono il dono più eccellente del matrimonio e contribuiscono grandemente al bene dei genitori stessi… Il matrimonio tuttavia non è stato istituito soltanto per la procreazione; il carattere stesso di alleanza indissolubile tra persone e il bene dei figli esigono che anche il mutuo amore dei coniugi abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi e arrivi a maturità. Perciò anche se la prole, molto spesso tanto vivamente desiderata, non c’è, il matrimonio perdura come comunità e comunione di tutta la vita e conserva il suo valore e la sua indissolubilità (50).

Matrimonio: su questo tema Ruffini (Palermo) nella congr. 138^ del 29/9/1965 afferma: «Il testo non cita Casti connubii di Pio XI (1930) e non distingue tra fine primario (procreazione) e fini secondari, cosa che è un punto fermo della dottrina cattolica; esso accentua troppo i fini secondari e da esso non si deduce la verità che ogni atto inteso a privare artificialmente l’unione coniugale della sua finalità procreativa, è disonesto e contro natura».

Matrimonio: su questo tema Ruffini (Palermo) nella congr. 138^ del 29/9/1965 afferma: «Il testo non cita Casti connubii di Pio XI (1930) e non distingue tra fine primario (procreazione) e fini secondari, cosa che è un punto fermo della dottrina cattolica; esso accentua troppo i fini secondari e da esso non si deduce la verità che ogni atto inteso a privare artificialmente l’unione coniugale della sua finalità procreativa, è disonesto e contro natura».

Léger (Montreal): «La nuova redazione del testo espone meglio di quella precedente la legittimità dell’amore coniugale. Il matrimonio è anche e soprattutto una comunanza di vita e di amore, ma alcune affermazioni sembrano suggerire che tale comunanza sia un semplice mezzo per la procreazione e che non abbia senso se non in rapporto ad essa: ciò è falso e avvilisce la dignità dell’amore umano. Perciò si deve dire chiaramente che il matrimonio è comunanza di vita e di amore e quale significato assume la generazione della prole per l’amore e la vita coniugale, la cui fecondità è come il culmine dell’amore reciproco».

G. Colombo (Milano): «Il capitolo piace perché l’amore coniugale è dichiarato fine intrinseco, coessenziale alla finalità procreativa. Dalla natura propria dell’amore coniugale si fa derivare l’obbligo della fedeltà e dell’indissolubilità e l’intimo rapporto con la fecondità e la paternità responsabile».

J. Reuss (Germania): «Il testo pone giustamente in rilievo l’importanza dell’amore coniugale, che sta alla base dello stesso matrimonio, della procreazione e dell’educazione della prole».

Ateismo: su questo tema Maximos IV, patriarca di Antiochia di Siria, nella 136^ congr. del 27/9/ 1965 così dice : «Il paragrafo 19 sull’ateismo è troppo negativo. Esso descrive il marxismo senza nominarlo, ma abbastanza chiaramente, e naturalmente condanna questa dottrina atea. Ma per salvare l’umanità dall’ateismo non basta condannare il marxismo, bisogna denunciare le cause che provocano il comunismo ateo, proponendo una vigorosa morale sociale…Molti di coloro che si dicono atei non sono realmente contro la Chiesa, ma cercano una presentazione più vera di Dio, una religione in accordo con l’evoluzione storica dell’umanità e una Chiesa che sostenga lo sforzo di solidarietà dei poveri…Non è forse l’egoismo di certi cristiani che ha provocato in gran parte l’ateismo delle masse?…Molti atei sono semplicemente dei Lazzari, scandalizzati da ricchi che si dicono cristiani».

Ateismo: su questo tema Maximos IV, patriarca di Antiochia di Siria, nella 136^ congr. del 27/9/ 1965 così dice : «Il paragrafo 19 sull’ateismo è troppo negativo. Esso descrive il marxismo senza nominarlo, ma abbastanza chiaramente, e naturalmente condanna questa dottrina atea. Ma per salvare l’umanità dall’ateismo non basta condannare il marxismo, bisogna denunciare le cause che provocano il comunismo ateo, proponendo una vigorosa morale sociale…Molti di coloro che si dicono atei non sono realmente contro la Chiesa, ma cercano una presentazione più vera di Dio, una religione in accordo con l’evoluzione storica dell’umanità e una Chiesa che sostenga lo sforzo di solidarietà dei poveri…Non è forse l’egoismo di certi cristiani che ha provocato in gran parte l’ateismo delle masse?…Molti atei sono semplicemente dei Lazzari, scandalizzati da ricchi che si dicono cristiani».

Gaudium et spes, parte I, c. I: La dignità della persona umana (dai nn. 19 e 21sull’ateismo) (testo finale)

L’ateismo va annoverato tra le realtà più gravi del nostro tempo…Esso ha origine spesso dalla protesta violenta contro il male nel mondo. Persino la civiltà moderna può rendere più difficile l’accesso a Dio…Anche i credenti spesso hanno una certa responsabilità. Infatti l’ateismo non è qualcosa di originario, ma deriva da cause diverse, tra cui una reazione critica contro le religioni, specialmente contro la religione cristiana. Per questo nella genesi dell’ateismo possono contribuire non poco i credenti, se essi nascondono piuttosto che manifestare il genuino volto di Dio e della religione (19). Un rimedio all’ateismo lo si deve attendere sia dall’esposizione adeguata della dottrina della Chiesa, sia dalla purezza della vita di essa e dei suoi membri…Una fede viva e adulta deve manifestare la sua fecondità col penetrare l’intera vita dei credenti e col muoverli alla giustizia e all’amore, specialmente verso i bisognosi (21).

Elchinger, vescovo di Strasburgo, nella 135^ congr. del 24/9/1965 dice: «L’introduzione allo schema annuncia che il testo esporrà a tutti gli uomini come il Concilio ravvisa l’azione e la presenza della Chiesa in questo mondo. Giovanni XXIII auspicava che la Chiesa si presentasse al mondo con un volto rinnovato: bisognerebbe dire chiaramente, per es., cosa deve fare la Chiesa per contribuire all’elevazione della dignità umana o per eliminare ciò che nelle sue strutture può costituire occasione di incredulità…Ci fu un tempo in cui, per diffidenza, si arrivava a disprezzare il mondo, poi l’epoca in cui il mondo non contava assolutamente nulla. Ecco il momento in cui si vuole mettere fine a questo divorzio fra religione e mondo: è la prima volta che la Chiesa cerca di rispondere alle domande del mondo. La Chiesa deve e vuole salvare l’uomo intero. Il cristiano deve assumere un atteggiamento positivo di fronte al progresso umano. Bisognerà chiamare questo Concilio defensor humanitatis».

Elchinger, vescovo di Strasburgo, nella 135^ congr. del 24/9/1965 dice: «L’introduzione allo schema annuncia che il testo esporrà a tutti gli uomini come il Concilio ravvisa l’azione e la presenza della Chiesa in questo mondo. Giovanni XXIII auspicava che la Chiesa si presentasse al mondo con un volto rinnovato: bisognerebbe dire chiaramente, per es., cosa deve fare la Chiesa per contribuire all’elevazione della dignità umana o per eliminare ciò che nelle sue strutture può costituire occasione di incredulità…Ci fu un tempo in cui, per diffidenza, si arrivava a disprezzare il mondo, poi l’epoca in cui il mondo non contava assolutamente nulla. Ecco il momento in cui si vuole mettere fine a questo divorzio fra religione e mondo: è la prima volta che la Chiesa cerca di rispondere alle domande del mondo. La Chiesa deve e vuole salvare l’uomo intero. Il cristiano deve assumere un atteggiamento positivo di fronte al progresso umano. Bisognerà chiamare questo Concilio defensor humanitatis».

Dal Proemio di Gaudium et spes (testo finale)

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, soprattutto dei poveri e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore…Perciò la Chiesa si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia.

Il Concilio Vaticano II rivolge la sua parola a tutti indistintamente gli uomini, desiderando esporre loro come essa intende la presenza e l’azione della Chiesa nel mondo contemporaneo…Il Concilio non può dare dimostrazione più eloquente della solidarietà, del rispetto e dell’amore di esso verso l’intera famiglia umana, che instaurando con questa un dialogo sui vari problemi, con la luce che viene dal Vangelo. E’ l’uomo integrale, nell’unità di corpo e anima, che sarà il cardine di tutta la nostra esposizione.

Il dibattito sullo schema XIII, La Chiesa nel mondo contemporaneo, interrottosi il 5 novembre del 1964 durante la terza sessione (cfr. nn. 76-82), viene ripreso il 21 settembre 1965, dopo che nell’intersessione sono state introdotte le modifiche richieste dai Padri; la discussione continua per diversi giorni suscitando spesso aspri dibattiti sulle numerose questioni affrontate, finché tra il 15 e il 17 novembre (congr. 161-163) si procede alla votazione sui paragrafi rivisti del testo e, dopo ulteriori modifiche, di nuovo il 4 dicembre. Infine il 6 dicembre (congr. 168^) si giunge al voto finale sull’intero schema, che il 7 dicembre viene approvato definitivamente e solennemente con 2309 voti a favore e 79 contrari. Questo lo schema della Costituzione:

Il dibattito sullo schema XIII, La Chiesa nel mondo contemporaneo, interrottosi il 5 novembre del 1964 durante la terza sessione (cfr. nn. 76-82), viene ripreso il 21 settembre 1965, dopo che nell’intersessione sono state introdotte le modifiche richieste dai Padri; la discussione continua per diversi giorni suscitando spesso aspri dibattiti sulle numerose questioni affrontate, finché tra il 15 e il 17 novembre (congr. 161-163) si procede alla votazione sui paragrafi rivisti del testo e, dopo ulteriori modifiche, di nuovo il 4 dicembre. Infine il 6 dicembre (congr. 168^) si giunge al voto finale sull’intero schema, che il 7 dicembre viene approvato definitivamente e solennemente con 2309 voti a favore e 79 contrari. Questo lo schema della Costituzione:

Proemio

Introduzione: la condizione dell’uomo nel mondo contemporaneo

Parte I: La Chiesa e la vocazione dell’uomo

1: La dignità della persona umana; 2: La comunità degli uomini; 3: L’attività umana nell’universo; 4: La missione della Chiesa nel mondo contemporaneo.

Parte II: Alcuni problemi più urgenti

Proemio; 1: Dignità del matrimonio e della famiglia; 2: La promozione del progresso della cultura; 3: Vita economico-sociale; 4: La vita della comunità politica; 5: La promozione della pace e la comunità delle Nazioni

Conclusione

In questa e nelle prossime puntate dedicate alla Gaudium et spes (GS) ci soffermeremo sugli interventi di alcuni vescovi relativi ad alcuni dei temi trattati soprattutto nella parte II della Costituzione, a cui seguirà qualche passo del testo definitivo relativo a quegli stessi temi che sono stati oggetto di discussione. Ciò dovrebbe consentire di vedere come le osservazioni espresse durante il dibattito nelle congregazioni sono state recepite dal testo finale.

Dal c. III, par. 11: Ispirazione e verità nella Scrittura

Dal c. III, par. 11: Ispirazione e verità nella Scrittura

Le verità divinamente rivelate, che nei libri della Sacra Scrittura sono contenute ed espresse, furono scritte per ispirazione dello Spirito Santo…hanno Dio per autore…I libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle Sacre Lettere.

Dal par. 12: Come deve essere interpretata la Sacra Scrittura

Poiché Dio nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini e alla maniera umana…è necessario che l’interprete ricerchi il senso che l’agiografo intese di esprimere ed espresse in determinate circostanze, per mezzo dei generi letterari allora in uso…Si deve badare con non minore diligenza al contenuto e all’unità di tutta la Scrittura, tenuto debito conto della viva Tradizione di tutta la Chiesa.

Dal c. IV, par. 16: Unità dei due Testamenti

Dio, che ha ispirato i libri di entrambi i Testamenti e ne è l’autore, ha sapientemente disposto che il Nuovo fosse nascosto nel Vecchio e il Vecchio diventasse chiaro nel Nuovo. Infatti i libri del Vecchio Testamento acquistano e manifestano il loro pieno significato nel Nuovo Testamento, che essi illuminano e spiegano.

Dal c. V, parr. 18 e 19: Origine apostolica dei Vangeli-Carattere storico dei Vangeli

I Vangeli meritamente eccellono poiché costituiscono la principale testimonianza sulla vita e la dottrina del Verbo Incarnato, nostro Salvatore. La Chiesa ha sempre ritenuto e ritiene che i quattro Vangeli, di cui afferma senza alcuna esitazione la storicità, sono di origine apostolica e trasmettono fedelmente quanto Gesù, Figlio di Dio, durante la sua vita tra gli uomini, operò e insegnò per la loro eterna salvezza, fino al giorno in cui fu assunto in cielo.

Dal c. VI, par. 25: Si raccomanda la lettura della Scrittura

Il Santo Sinodo esorta tutti i fedeli ad apprendere la sublime scienza di Gesù Cristo con la frequente lettura delle Scritture. L’ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo. Si accostino essi volentieri al sacro testo.

Dal c. II, par. 7: Gli apostoli e i loro successori, missionari del vangelo

Dal c. II, par. 7: Gli apostoli e i loro successori, missionari del vangelo

Cristo Signore ordinò agli Apostoli che…predicassero il vangelo a tutti…Gli Apostoli poi, affinché il Vangelo si conservasse sempre integro e vivo nella Chiesa, lasciarono come loro successori i Vescovi, ad essi affidando il loro proprio posto di maestri. Questa sacra Tradizione e la Scrittura sacra dell’uno e dell’altro Testamento sono come uno specchio nel quale la Chiesa pellegrina in terra contempla Dio.

Dal par. 8: La sacra Tradizione

La predicazione apostolica, espressa in modo speciale nei libri ispirati, doveva essere conservata con successione continua fino alla fine dei tempi…la Chiesa trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede. Questa Tradizione progredisce nella Chiesa…E’ la stessa Tradizione che fa conoscere alla Chiesa l’intero canone dei libri sacri e in essa fa più profondamente comprendere e rende operanti le stesse sacre Lettere.

Dal par. 9: La sacra Tradizione e la sacra Scrittura sono strettamente congiunte e comunicanti. Poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente, esse formano in certo qual modo una cosa sola e tendono allo stesso fine. Infatti la sacra Scrittura è parola di Dio in quanto scritta per ispirazione dello Spirito di Dio; la sacra Tradizione poi trasmette integralmente la Parola di Dio, affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli Apostoli, ai loro successori, affinché fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano; così la Chiesa attinge la certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola sacra Scrittura.

Dal par. 10: La sacra Tradizione e la sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della Parola di Dio affidato alla Chiesa…L’ufficio di interpretare autenticamente la Parola di Dio scritta o trasmessa è affidato al solo Magistero della Chiesa…Dunque Tradizione, Scrittura e Magistero sono tra loro talmente connessi da non poter sussistere indipendentemente (continua).

La discussione sullo schema della Rivelazione, dopo le modifiche introdotte durante la terza sessione del 1964, viene ripresa nel settembre del 1965, finché, dopo alcune votazioni sui singoli capitoli, il 18 novembre (lo stesso giorno di Apostolicam Actuositatem) si arriva all’approvazione finale del testo, con 2344 voti favorevoli e 6 contrari.

La discussione sullo schema della Rivelazione, dopo le modifiche introdotte durante la terza sessione del 1964, viene ripresa nel settembre del 1965, finché, dopo alcune votazioni sui singoli capitoli, il 18 novembre (lo stesso giorno di Apostolicam Actuositatem) si arriva all’approvazione finale del testo, con 2344 voti favorevoli e 6 contrari.

Struttura: Proemio; c. I: La Rivelazione; c. II: La trasmissione della Divina Rivelazione; c. III: L’ispirazione divina e l’interpretazione della Sacra Scrittura; c. IV: Il Vecchio Testamento; c. V: Il Nuovo Testamento; c. VI: La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa.

Dal Proemio: In religioso ascolto della Parola di Dio…seguendo le orme dei Concili Tridentino e Vaticano I, il Sacrosanto Sinodo intende proporre la genuina dottrina sulla divina Rivelazione e la sua trasmissione, affinché per l’annunzio della salvezza il mondo intero ascoltando creda, credendo speri, sperando ami.

Dal c. I, par. 2: Natura e oggetto della Rivelazione

Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare Se stesso e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo hanno accesso al Padre e sono resi partecipi della divina natura. Con questa rivelazione infatti Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con Sé.

Dal par. 4: Cristo completa la Rivelazione

Gesù Cristo, Verbo fatto carne, mandato come uomo agli uomini, parla le parole di Dio e porta a compimento l’opera di salvezza affidatagli dal Padre. Perciò Egli…compie e completa la Rivelazione e la corrobora con la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarci dalle tenebre del peccato e della morte, e risuscitarci per la vita eterna (continua).

Dal c. V, par. 24: Rapporti con la gerarchia

Dal c. V, par. 24: Rapporti con la gerarchia

Spetta alla gerarchia promuovere l’apostolato dei laici, fornire i principi e gli aiuti spirituali, ordinare l’esercizio dell’apostolato al bene comune della Chiesa, vigilare affinché la dottrina e le disposizioni fondamentali siano rispettate…Questo atto della gerarchia prende il nome di «mandato».

Dal par. 25: L’aiuto che il clero deve dare all’apostolato dei laici

Il diritto e il dovere di esercitare l’apostolato è comune a tutti i fedeli, sia chierici sia laici, e anche i laici hanno compiti propri nell’edificazione della Chiesa. Perciò vescovi e sacerdoti lavorino fraternamente con i laici nella Chiesa e per la Chiesa.

Dal c. VI, par. 29: Principi per la formazione dei laici all’apostolato

La formazione all’apostolato suppone che i laici siano integralmente formati dal punto di vista umano. Il laico infatti deve essere un membro ben inserito nel suo gruppo sociale e nella sua cultura, impari ad adempiere la missione di Cristo e della Chiesa vivendo anzitutto nella fede il mistero della creazione e della redenzione; è richiesta una solida preparazione dottrinale e cioè teologica, etica filosofica.

Dai parr. 30, 31: Formazione adatta ai diversi tipi di apostolato (sintesi)

Tale formazione ha inizio con l’educazione dei fanciulli e spetta ai genitori, ai sacerdoti, alle scuole, agli insegnanti, alle associazioni laiche di apostolato. Si abbia sempre di mira il bene comune, si curino le opere di carità e di misericordia, si promuovano centri di studio per sviluppare le attitudini dei laici in tutti i campi dell’apostolato, che deve adattarsi alle nuove necessità dei tempi.

Dal c. II, par. 7: L’animazione cristiana dell’ordine temporale

Dal c. II, par. 7: L’animazione cristiana dell’ordine temporale

Quanto al mondo, i laici devono assumere il rinnovamento dell’ordine temporale come compito proprio.

Dal par. 8: L’azione caritativa

I laici abbiano in grande stima e sostengano le opere caritative e le iniziative di assistenza sociale, private e pubbliche, anche internazionali.

Dal c. III, par. 9: Introduzione

I laici esercitano il loro apostolato tanto nella Chiesa che nel mondo, in svariati campi: le comunità ecclesiali, la famiglia, i giovani, l’ambiente sociale, l’ordine nazionale e internazionale.

Dal c. IV, par. 16: Importanza e molteplicità dell’apostolato individuale

L’apostolato che ciascuno deve esercitare personalmente è la prima forma e la condizione di ogni altro apostolato dei laici ed è insostituibile. Una forma particolare di apostolato individuale è la testimonianza di tutta la vita laicale… Questo apostolato individuale è di grande necessità e urgenza in quelle regioni in cui la libertà della Chiesa è gravemente impedita… ha luogo particolarmente in quelle regioni dove i cattolici sono pochi e dispersi.

Dal par. 18: Importanza della forma associativa di apostolato

L’uomo per natura sua è sociale e piacque a Dio riunire i credenti in Cristo per farne il popolo di Dio e un unico corpo. Quindi l’apostolato associato corrisponde felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli…spesso richiede di essere esercitato con azione comune…poiché solo la stretta unione delle forze è in grado di raggiungere pienamente tutte le finalità dell’apostolato odierno.

Dal par. 20: L’Azione cattolica

Tra le associazioni di apostolato vanno ricordate soprattutto quelle che hanno avuto il nome di Azione cattolica, con queste caratteristiche: a) fine immediato è il fine apostolico della Chiesa, cioè l’evangelizzazione e la santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza (continua).

Il decreto sull’apostolato dei laici, ripreso all’inizio della quarta sessione, nel luglio del 1965 era stato inviato ai Padri con molte modifiche rispetto a quello esaminato nella terza sessione (cfr. nn. 72-75). La discussione si svolge dal 23 al 27 settembre 1965, viene ripresa il 9 e 10 novembre, fino all’approvazione finale nella sessione solenne del 18 novembre, con 2340 voti a favore e solo 2 contrari.

Il decreto sull’apostolato dei laici, ripreso all’inizio della quarta sessione, nel luglio del 1965 era stato inviato ai Padri con molte modifiche rispetto a quello esaminato nella terza sessione (cfr. nn. 72-75). La discussione si svolge dal 23 al 27 settembre 1965, viene ripresa il 9 e 10 novembre, fino all’approvazione finale nella sessione solenne del 18 novembre, con 2340 voti a favore e solo 2 contrari.

Esso rappresenta una novità assoluta perché è il primo documento di un Concilio che tratti specificamente dei laici. Questo è lo schema:

Proemio; c. I: La vocazione dei laici all’apostolato; c. II: I fini dell’apostolato dei laici; c. III: Vari campi di apostolato; c. IV: Le varie forme di apostolato; c. V: L’ordine da osservare nell’apostolato; c. VI: La formazione all’apostolato; Esortazione.

Dal c. I, par. 2: La partecipazione dei laici alla missione della Chiesa

Questo è il fine della Chiesa: rendere partecipi tutti gli uomini della salvezza operata dalla redenzione, e per mezzo di essi ordinare il mondo intero a Cristo. Tutta l’attività ordinata a questo fine si chiama apostolato… I laici esercitano l’apostolato evangelizzando e santificando gli uomini e animando e perfezionando con lo spirito evangelico l’ordine temporale.

Dal par. 3: I fondamenti dell’apostolato dei laici

I laici derivano il dovere e il diritto dell’apostolato dalla loro stessa unione con Cristo capo. Infatti, inseriti nel corpo mistico di Cristo per mezzo del battesimo, sono deputati dal Signore stesso all’apostolato.

Dal par. 4: La spiritualità dei laici in ordine all’apostolato

Poiché la fonte e l’origine di tutto l’apostolato della Chiesa è Cristo, la fecondità dell’apostolato dei laici dipende dalla loro unione vitale con Cristo… Né la cura della famiglia né gli altri impegni secolari devono essere estranei alla spiritualità della loro vita… Questa spiritualità dei laici deve assumere una sua fisionomia particolare a seconda dello stato del matrimonio e della famiglia, del celibato o della vedovanza, della condizione di infermità, dell’attitudine professionale e sociale (continua).

Essendo perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune a Cristiani e ad Ebrei, questo sacro Concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto dagli studi biblici e teologici e da un fraterno dialogo.

Essendo perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune a Cristiani e ad Ebrei, questo sacro Concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto dagli studi biblici e teologici e da un fraterno dialogo.

E se autorità ebraiche con i propri seguaci si sono adoperate per la morte di Cristo, tuttavia quanto è stato commesso durante la sua passione, non può essere imputato né indistintamente a tutti gli Ebrei allora viventi, né agli Ebrei del nostro tempo.

E se è vero che la Chiesa è il nuovo popolo di Dio, gli Ebrei tuttavia non devono essere presentati come rigettati da Dio, né come maledetti, quasi che ciò scaturisse dalla sacra Scrittura. Curino pertanto tutti che nella catechesi e nella predicazione della parola di Dio non si insegni alcunché che non sia conforme alla verità del Vangelo e dello Spirito di Cristo.

La Chiesa inoltre, che esecra tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, memore del patrimonio che essa ha in comune con gli Ebrei, e spinta non da motivi politici, ma da religiosa carità evangelica, deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell’antisemitismo dirette contro gli Ebrei in ogni tempo e da chiunque. In realtà il Cristo, come la Chiesa ha sempre sostenuto e sostiene, in virtù del suo immenso amore, si è volontariamente sottomesso alla sua passione e morte a causa dei peccati di tutti gli uomini e affinché tutti gli uomini conseguano la salvezza. Il dovere della Chiesa, nella sua predicazione, è dunque di annunciare la croce di Cristo come segno dell’amore universale di Dio e come fonte di ogni grazia.

Par. 4: La religione ebraica (riportato quasi integralmente in questo e nel prossimo numero)

Par. 4: La religione ebraica (riportato quasi integralmente in questo e nel prossimo numero)

Scrutando il mistero della Chiesa, il sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo.

La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti.

Essa confessa che tutti i fedeli di Cristo, figli di Abramo secondo la fede , sono inclusi nella vocazione di questo patriarca e che la salvezza ecclesiale è misteriosamente prefigurata nell’esodo del popolo eletto dalla terra di schiavitù. Per questo la Chiesa non può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione dell’Antico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è degnato di stringere l’Antica Alleanza, e che essa stessa si nutre dalla radice dell’ulivo buono su cui sono stati innestati i rami dell’ulivo selvatico che sono i gentili. La Chiesa crede, infatti, che Cristo, nostra pace, ha riconciliato gli Ebrei e i gentili per mezzo della sua croce e dei due ha fatto una sola cosa in se stesso…Essa ricorda anche che dal popolo ebraico sono nati gli Apostoli, fondamenta e colonne della Chiesa, e così quei moltissimi primi discepoli che hanno annunciato al mondo il Vangelo di Cristo.

Come attesta la sacra Scrittura, Gerusalemme non ha conosciuto il tempo in cui è stata visitata; gli Ebrei in gran parte non hanno accettato il Vangelo, ed anzi non pochi si sono opposti alla sua diffusione. Tuttavia secondo l’Apostolo, gli Ebrei, in grazia dei padri, rimangono ancora carissimi a Dio, i cui doni e la cui vocazione sono senza pentimento… (continua).

La Dichiarazione sui rapporti della Chiesa con le religioni non cristiane vive, anche nella quarta sessione, un periodo di forti tensioni, soprattutto a causa del paragrafo relativo agli Ebrei e al loro rapporto con Gesù e la Chiesa. Le pressioni esercitate dagli oppositori al testo fanno sì che, rispetto alla stesura precedente, venga soppressa l’affermazione in cui si condannava come ingiusta l’accusa di deicidio mossa per secoli al popolo ebraico; inoltre viene eliminato il verbo damnat, usato per dire che la Chiesa condanna le persecuzioni contro gli ebrei, e viene lasciato soltanto il più debole deplorat (in merito al dibattito svoltosi nella sessione precedente cfr. nn. 68 e 69). Nonostante tutto, alla fine si raggiunge un compromesso da cui nasce un testo che, comunque, rappresenta una svolta fondamentale nel rapporto tra Chiesa e popolo ebraico e pure nel modo di valutare le altre religioni non cristiane (vengono espressamente nominati induismo, buddismo, islam), come ci fa capire l’espressione seguente: «La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni». E, in particolare, circa i rapporti con l’Islam, dopo aver accennato alle inimicizie dei secoli passati tra cristiani e musulmani, si dice: «Il Concilio esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione, a difendere e promuovere insieme, per tutti gli uomini, la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà».

La Dichiarazione sui rapporti della Chiesa con le religioni non cristiane vive, anche nella quarta sessione, un periodo di forti tensioni, soprattutto a causa del paragrafo relativo agli Ebrei e al loro rapporto con Gesù e la Chiesa. Le pressioni esercitate dagli oppositori al testo fanno sì che, rispetto alla stesura precedente, venga soppressa l’affermazione in cui si condannava come ingiusta l’accusa di deicidio mossa per secoli al popolo ebraico; inoltre viene eliminato il verbo damnat, usato per dire che la Chiesa condanna le persecuzioni contro gli ebrei, e viene lasciato soltanto il più debole deplorat (in merito al dibattito svoltosi nella sessione precedente cfr. nn. 68 e 69). Nonostante tutto, alla fine si raggiunge un compromesso da cui nasce un testo che, comunque, rappresenta una svolta fondamentale nel rapporto tra Chiesa e popolo ebraico e pure nel modo di valutare le altre religioni non cristiane (vengono espressamente nominati induismo, buddismo, islam), come ci fa capire l’espressione seguente: «La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni». E, in particolare, circa i rapporti con l’Islam, dopo aver accennato alle inimicizie dei secoli passati tra cristiani e musulmani, si dice: «Il Concilio esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione, a difendere e promuovere insieme, per tutti gli uomini, la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà».

La Dichiarazione viene approvata con 2221 voti a favore e 88 contrari. Struttura: 1: Introduzione; 2: Le diverse religioni; 3: La religione musulmana; 4: La religione ebraica; 5: Fraternità universale (nella foto: l’intestazione latina che precede il testo di Nostra aetate) (continua).

Dal par. 6: I genitori debbono godere di una reale libertà nella scelta della scuola…Lo Stato deve tutelare il diritto dei fanciulli ad una conveniente educazione scolastica, vigilare sulla capacità degli insegnanti e sulla serietà degli studi, provvedere alla sanità degli alunni e in genere promuovere tutto l’ordinamento scolastico, escludendo ogni forma di monopolio scolastico.

Dal par. 6: I genitori debbono godere di una reale libertà nella scelta della scuola…Lo Stato deve tutelare il diritto dei fanciulli ad una conveniente educazione scolastica, vigilare sulla capacità degli insegnanti e sulla serietà degli studi, provvedere alla sanità degli alunni e in genere promuovere tutto l’ordinamento scolastico, escludendo ogni forma di monopolio scolastico.

Dal par. 7: La Chiesa loda quelle autorità e società civili che, garantendo la giusta libertà religiosa, aiutano le famiglie perché l’educazione dei loro figli possa aver luogo in tutte le scuole secondo i principi morali e religiosi propri di quelle stesse famiglie.

Dal par. 8: La presenza della Chiesa in campo scolastico si rivela in maniera particolare nella scuola cattolica. Suo elemento caratteristico è…di coordinare l’insieme della cultura umana con il messaggio della salvezza…Pertanto questo Santo Sinodo ribadisce il diritto della Chiesa a fondare liberamente e a dirigere le scuole di qualsiasi ordine e grado…e ricorda che l’esercizio di un tale diritto contribuisce moltissimo anche alla tutela della libertà di coscienza e dei diritti dei genitori, come pure allo stesso progresso culturale.

Dal par. 10: La Chiesa ha grande cura delle scuole di grado superiore, specialmente delle Università e delle Facoltà…perché si colga più chiaramente come fede e ragione si incontrino nell’unica verità, seguendo le orme dei Dottori della Chiesa, specialmente di S. Tommaso d’Aquino. L’Università Cattolica…deve promuovere la cultura superiore.

Dal par. 11: Molto si attende la Chiesa dall’attività delle Facoltà di scienze sacre…perché sia favorito il dialogo con i fratelli separati e con i non cristiani, e si risponda ai problemi emergenti dal progresso culturale. Perciò le Facoltà ecclesiastiche promuovano vigorosamente lo sviluppo delle scienze sacre e delle altre ad esse connesse.

(Nella foto: un’immagine di Clemente Alessandrino, teologo del II sec. d.C., autore del Pedagogo, il primo trattato di pedagogia cristiana)

Con Dignitatis humanae e Nostra aetate è una delle tre «Dichiarazioni» del Concilio, promulgata, come Nostra aetate, il 28 ottobre 1965, con 2110 voti a favore e 39 contrari.

Con Dignitatis humanae e Nostra aetate è una delle tre «Dichiarazioni» del Concilio, promulgata, come Nostra aetate, il 28 ottobre 1965, con 2110 voti a favore e 39 contrari.

Struttura: Proemio; par. 1: Il diritto di ogni uomo all’educazione; par. 2: L’educazione cristiana; par. 3: I genitori, primi educatori; par. 4: L’istruzione catechetica; parr. 5-12: La scuola (distinta in non cattolica, cattolica, superiore); Conclusione.

Dal par. 1: Tutti gli uomini di qualunque razza, condizione ed età, in forza della loro dignità di persona, hanno il diritto inalienabile ad una educazione che risponda al proprio fine, convenga alla propria indole, alla differenza di sesso, alla cultura e alle tradizioni del loro paese e insieme aperta a una fraterna convivenza con gli altri popoli, per garantire la vera unità e la vera pace sulla terra. La vera educazione deve promuovere la formazione della persona umana…i fanciulli e i giovani debbono essere aiutati a sviluppare le loro capacità fisiche, morali e intellettuali…debbono anche ricevere una positiva e prudente educazione sessuale. Debbono inoltre essere avviati alla vita sociale, in modo che…contribuiscano al bene comune.

Dal par. 3: I genitori hanno l’obbligo gravissimo di educare la prole, come i primi e i principali educatori di essa…Il compito educativo richiede l’aiuto di tutta la società…Infine il dovere di educare spetta alla Chiesa che, come Madre, deve dare un’educazione tale che tutta la loro vita sia penetrata dello spirito di Cristo, ma nel contempo essa offre la sua opera a tutti i popoli per promuovere la perfezione integrale della persona umana, come anche per il bene della società terrena e per l’edificazione di un mondo più umano.

Dal par. 5: Tra tutti gli strumenti educativi un’importanza particolare riveste la scuola…alla cui attività devono partecipare le famiglie, gli insegnanti, la società civile e tutta la comunità umana (continua).

Dal par. 4: La libertà dei gruppi religiosi

Dal par. 4: La libertà dei gruppi religiosi

La libertà religiosa comporta pure che i gruppi religiosi non siano impediti di manifestare liberamente la virtù singolare della propria dottrina nell’ordinare la società.

Dal par. 6: Cura della libertà religiosa

Adoperarsi positivamente per il diritto alla libertà religiosa spetta tanto ai cittadini quanto ai gruppi sociali, ai poteri civili, alla Chiesa e agli altri gruppi religiosi…è necessario che a tutti i cittadini e a tutti i gruppi religiosi venga riconosciuto il diritto alla libertà in materia religiosa.

Dal c. II, par. 9: La dottrina della libertà religiosa affonda le radici nella Rivelazione

La Rivelazione fa conoscere la dignità della persona umana in tutta la sua ampiezza, mostra il rispetto di Cristo verso la libertà dell’uomo nell’adempimento del dovere di credere alla Parola di Dio.

Dal par. 10: Libertà dell’atto di fede

Nessuno quindi può essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà. Infatti l’atto di fede è per sua stessa natura un atto volontario, poiché gli esseri umani…non possono aderire a Dio se non prestano a Dio un ossequio di fede ragionevole e libero.

Dal par. 12: La Chiesa segue le tracce di Cristo e degli apostoli

La Chiesa pertanto, fedele alla verità evangelica, segue la via di Cristo e degli apostoli quando riconosce come rispondente alla dignità dell’uomo e alla Rivelazione di Dio il principio della libertà religiosa e la favorisce…la persona nella società deve essere immune da ogni umana coercizione in materia religiosa.

Dal par. 13: La libertà della Chiesa

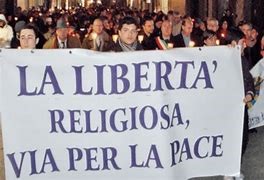

La Chiesa rivendica a sé la libertà in quanto è una comunità di esseri umani che hanno il diritto di vivere nella società civile secondo i precetti della fede cristiana…la libertà religiosa deve essere riconosciuta come un diritto a tutti gli esseri umani e a tutte le comunità e deve essere sancita nell’ordinamento giuridico delle società civili (nella foto: i simboli delle diverse religioni).

Struttura: Proemio; cap. I: Aspetti generali della libertà religiosa; cap. II: La libertà religiosa alla luce della Rivelazione; conclusione.

Struttura: Proemio; cap. I: Aspetti generali della libertà religiosa; cap. II: La libertà religiosa alla luce della Rivelazione; conclusione.

Soffermiamoci su alcuni passi:

dal c. I, par. 2: Oggetto e fondamento della libertà religiosa

Questo Concilio Vaticano II dichiara che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che tutti gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsiasi potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito di agire in conformità ad essa, privatamente o pubblicamente. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l’hanno fatta conoscere la Parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell’ordinamento giuridico della società. A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani sono dalla stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione…Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura.

Dal par. 3: Libertà religiosa e rapporto dell’uomo con Dio

Ognuno ha il dovere e quindi il diritto di cercare la verità in materia religiosa, in modo rispondente alla dignità della persona umana e alla sua natura sociale: cioè con una ricerca condotta liberamente (continua).

Può essere interessante soffermarsi un momento sulla formulazione adottata per la promulgazione dei documenti conciliari, già a partire dai primi due del 1963; dopo varie proposte, si opta per quella che troviamo riportata al termine di tutti i sedici testi definitivi, che così dice: «Tutte e singole le cose stabilite in questa *** (la definizione varia a seconda che si tratti di Costituzione, Decreto, Dichiarazione) piacquero ai Padri. E Noi, con la Potestà Apostolica conferitaci da Cristo, unitamente ai venerabili Padri, nello Spirito Santo le approviamo, decretiamo e stabiliamo, e ciò che è stato così sinodalmente stabilito, comandiamo che sia promulgato a gloria di Dio». A ciò segue l’indicazione di luogo, giorno, mese, anno e: «Io Paolo Vescovo della Chiesa Cattolica», più le firme di tutti i Padri.

Può essere interessante soffermarsi un momento sulla formulazione adottata per la promulgazione dei documenti conciliari, già a partire dai primi due del 1963; dopo varie proposte, si opta per quella che troviamo riportata al termine di tutti i sedici testi definitivi, che così dice: «Tutte e singole le cose stabilite in questa *** (la definizione varia a seconda che si tratti di Costituzione, Decreto, Dichiarazione) piacquero ai Padri. E Noi, con la Potestà Apostolica conferitaci da Cristo, unitamente ai venerabili Padri, nello Spirito Santo le approviamo, decretiamo e stabiliamo, e ciò che è stato così sinodalmente stabilito, comandiamo che sia promulgato a gloria di Dio». A ciò segue l’indicazione di luogo, giorno, mese, anno e: «Io Paolo Vescovo della Chiesa Cattolica», più le firme di tutti i Padri.

La formula viene giudicata appropriata ed equilibrata perché con il termine «Potestà» e con i tre verbi successivi si sottolinea il carattere del potere del Papa, ricevuto direttamente da Cristo, e il suo pieno consenso nei confronti di ciò che il Concilio ha approvato; nello stesso tempo, però, l’espressione «unitamente ai Venerabili Padri» dice che «il Concilio è legislatore in unità col Papa, un passo in avanti verso la collegialità», come afferma il teologo Laurantin.

La quarta sessione si apre con la ripresa del dibattito sullo schema della libertà religiosa nelle congregazioni 128, 129, 130, 131, 132 dal 15 al 21 settembre 1965; un mese dopo, nelle congregazioni 153 e 154 del 26 e 27 ottobre si procede con la votazione sui singoli paragrafi del testo,

inclusi gli emendamenti proposti nel dibattito di un mese prima (cfr. anche nn. 64-67), finché solo il 7 dicembre si arriva all’approvazione finale dello schema (voti favorevoli 2308; contrari 70) e alla sua promulgazione (continua).

Dagli accenni alle diverse opinioni espresse durante i dibattiti sugli schemi, svoltisi nelle tre precedenti sessioni, dovrebbe risultare evidente come la redazione finale dei documenti conciliari sia stata il risultato di lunghi e spesso faticosi confronti, rielaborazioni, compromessi, nel tentativo di pervenire alla formulazione di testi che fossero condivisi dal più alto numero possibile di Padri, che avevano visioni e idee inevitabilmente differenti. Tale obiettivo, e la necessità di conseguirlo assolutamente, fu sempre presente agli occhi di Paolo VI e, di fatto, tutti i testi definitivi furono approvati a grandissima maggioranza.

Dagli accenni alle diverse opinioni espresse durante i dibattiti sugli schemi, svoltisi nelle tre precedenti sessioni, dovrebbe risultare evidente come la redazione finale dei documenti conciliari sia stata il risultato di lunghi e spesso faticosi confronti, rielaborazioni, compromessi, nel tentativo di pervenire alla formulazione di testi che fossero condivisi dal più alto numero possibile di Padri, che avevano visioni e idee inevitabilmente differenti. Tale obiettivo, e la necessità di conseguirlo assolutamente, fu sempre presente agli occhi di Paolo VI e, di fatto, tutti i testi definitivi furono approvati a grandissima maggioranza.

Si è detto sopra (cfr. n. 85) che all’inizio della quarta e ultima sessione restavano ancora undici schemi da discutere, almeno parzialmente, e da approvare: sulla libertà religiosa, sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, sulla Rivelazione, sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, sull’apostolato dei laici, sull’attività missionaria della Chiesa, sull’educazione cristiana, sull’ufficio pastorale dei vescovi, sul ministero e la vita dei presbiteri, sulla formazione al presbiterato, sul rinnovamento della vita degli ordini religiosi.

Anche nella quarta sessione le discussioni si protrassero a lungo, con intensità e con momenti talvolta di grande tensione, tant’è vero che alcuni schemi, nella loro versione finale, furono approvati soltanto al termine del Concilio. A partire dalla prossima volta vedremo, solo per alcuni di questi documenti, alcuni paragrafi nella loro stesura definitiva, così come oggi possiamo leggerli: per quanto riguarda sia la scelta dei documenti che quella dei paragrafi, si tratterà, evidentemente, di una scelta del tutto soggettiva, anche se giustificata dalla significatività dei passi riportati, con la speranza che la lettura di essi susciti la curiosità e l’interesse ad accostarsi ai testi conciliari nella loro completezza e ricchezza (nella foto: un momento dei lavori conciliari).

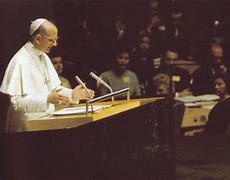

Il Papa porta il saluto suo e di tutto il Concilio riunito a Roma per la quarta sessione: il suo messaggio vuol essere «una ratifica morale e solenne dell’ONU che rappresenta la via obbligata della civiltà moderna e della pace mondiale», che deve mostrarsi un’istituzione adeguata alle esigenze del mondo futuro e costituisce per l’umanità «una tappa dalla quale non si dovrà più retrocedere, ma avanzare». I membri dell’ONU si riconoscono e si distinguono gli uni dagli altri poiché riconoscono «come idonea a sedere nel consesso ordinato dei popoli ogni singola nazione» e sanciscono che «i rapporti tra i popoli devono essere regolati dalla ragione, dalla giustizia, dal diritto». L’ONU esiste per unire le nazioni, per mettere insieme gli uni con gli altri, per essere un ponte tra i popoli. Perciò ora il messaggio di Paolo VI «raggiunge il suo vertice negativo: non gli uni contro gli altri; l’umanità deve porre fine alla guerra, o la guerra porrà fine all’umanità: mai più la guerra, mai più la guerra!». Pertanto occorre educare l’umanità alla pace e la prima via per fare ciò è il disarmo, in modo tale da devolvere ai Paesi in via di sviluppo parte del denaro derivante dalla riduzione degli armamenti. E a questo punto il Papa richiama un altro principio costitutivo dell’ONU, che ne rappresenta il suo vertice positivo: l’impegno per la collaborazione fraterna tra i popoli, a cui già Giovanni XXIII esortava nella Pacem in terris. Tutto questo vuol dire proclamare i diritti e i doveri fondamentali dell’uomo, la sua dignità e libertà, anche quella religiosa; garantire il pane per tutta l’umanità, vincere l’analfabetismo, diffondere la cultura, mettere a servizio dell’uomo le risorse della scienza e della tecnica. Ma ciò richiede una conversione dell’uomo e pensare in maniera nuova la convivenza dell’umanità, che deve reggersi su principi spirituali, il cui fondamento è nella fede nel Dio vivente, rivelato da Cristo e padre di tutti gli uomini.

Il Papa porta il saluto suo e di tutto il Concilio riunito a Roma per la quarta sessione: il suo messaggio vuol essere «una ratifica morale e solenne dell’ONU che rappresenta la via obbligata della civiltà moderna e della pace mondiale», che deve mostrarsi un’istituzione adeguata alle esigenze del mondo futuro e costituisce per l’umanità «una tappa dalla quale non si dovrà più retrocedere, ma avanzare». I membri dell’ONU si riconoscono e si distinguono gli uni dagli altri poiché riconoscono «come idonea a sedere nel consesso ordinato dei popoli ogni singola nazione» e sanciscono che «i rapporti tra i popoli devono essere regolati dalla ragione, dalla giustizia, dal diritto». L’ONU esiste per unire le nazioni, per mettere insieme gli uni con gli altri, per essere un ponte tra i popoli. Perciò ora il messaggio di Paolo VI «raggiunge il suo vertice negativo: non gli uni contro gli altri; l’umanità deve porre fine alla guerra, o la guerra porrà fine all’umanità: mai più la guerra, mai più la guerra!». Pertanto occorre educare l’umanità alla pace e la prima via per fare ciò è il disarmo, in modo tale da devolvere ai Paesi in via di sviluppo parte del denaro derivante dalla riduzione degli armamenti. E a questo punto il Papa richiama un altro principio costitutivo dell’ONU, che ne rappresenta il suo vertice positivo: l’impegno per la collaborazione fraterna tra i popoli, a cui già Giovanni XXIII esortava nella Pacem in terris. Tutto questo vuol dire proclamare i diritti e i doveri fondamentali dell’uomo, la sua dignità e libertà, anche quella religiosa; garantire il pane per tutta l’umanità, vincere l’analfabetismo, diffondere la cultura, mettere a servizio dell’uomo le risorse della scienza e della tecnica. Ma ciò richiede una conversione dell’uomo e pensare in maniera nuova la convivenza dell’umanità, che deve reggersi su principi spirituali, il cui fondamento è nella fede nel Dio vivente, rivelato da Cristo e padre di tutti gli uomini.

All’inizio del suo discorso Paolo VI esprime la propria gioia nel constatare che la Chiesa può riunirsi di nuovo, per la quarta e ultima sessione del Concilio Vaticano II, mostrando così ancora una volta di essere veramente cattolica, cioè universale, di nome e di fatto. Il Papa ricorda poi come sia indispensabile ascoltare e lasciarsi guidare dallo Spirito per accogliere la sapienza che solo lui può infondere, necessaria per portare a termine il gravoso lavoro che ancora resta da fare e per ispirarsi sempre al principio dell’amore di Dio. A questo punto Paolo VI dice: « Noi siamo un Popolo, il Popolo di Dio. Noi siamo la Chiesa cattolica. Siamo una società singolare, visibile e spirituale insieme, fondata sull’unità della fede e sull’universalità dell’amore». E un po’ oltre aggiunge: «La Chiesa proclama l’amore. Il Concilio è un atto solenne di amore per l’umanità». E riguardo alla Chiesa, il Papa ribadisce: «Questo Concilio è rivelatore alla Chiesa stessa di una più piena e approfondita coscienza delle ragioni della sua esistenza e di quelle della sua missione per l’umanità». Il pensiero di Paolo VI va poi a quei Padri che, per l’oppressione subita dalla Chiesa cattolica in molti paesi, non possono essere presenti al Concilio, a dimostrazione di «quanto il mondo sia ancora lontano dalla verità, dalla giustizia, dalla libertà e dall’amore, cioè dalla pace», per usare le parole della Pacem in terris di Giovanni XXIII. Infine il Papa ringrazia le commissioni che hanno approntato gli schemi che dovranno essere discussi; annuncia che sarà istituito un Sinodo dei Vescovi che verrà convocato dal Papa perché con lui collabori per il bene della Chiesa; annuncia che, su invito dell’ONU, si recherà a New York nella sede delle Nazioni Unite per portarvi un messaggio di pace.

All’inizio del suo discorso Paolo VI esprime la propria gioia nel constatare che la Chiesa può riunirsi di nuovo, per la quarta e ultima sessione del Concilio Vaticano II, mostrando così ancora una volta di essere veramente cattolica, cioè universale, di nome e di fatto. Il Papa ricorda poi come sia indispensabile ascoltare e lasciarsi guidare dallo Spirito per accogliere la sapienza che solo lui può infondere, necessaria per portare a termine il gravoso lavoro che ancora resta da fare e per ispirarsi sempre al principio dell’amore di Dio. A questo punto Paolo VI dice: « Noi siamo un Popolo, il Popolo di Dio. Noi siamo la Chiesa cattolica. Siamo una società singolare, visibile e spirituale insieme, fondata sull’unità della fede e sull’universalità dell’amore». E un po’ oltre aggiunge: «La Chiesa proclama l’amore. Il Concilio è un atto solenne di amore per l’umanità». E riguardo alla Chiesa, il Papa ribadisce: «Questo Concilio è rivelatore alla Chiesa stessa di una più piena e approfondita coscienza delle ragioni della sua esistenza e di quelle della sua missione per l’umanità». Il pensiero di Paolo VI va poi a quei Padri che, per l’oppressione subita dalla Chiesa cattolica in molti paesi, non possono essere presenti al Concilio, a dimostrazione di «quanto il mondo sia ancora lontano dalla verità, dalla giustizia, dalla libertà e dall’amore, cioè dalla pace», per usare le parole della Pacem in terris di Giovanni XXIII. Infine il Papa ringrazia le commissioni che hanno approntato gli schemi che dovranno essere discussi; annuncia che sarà istituito un Sinodo dei Vescovi che verrà convocato dal Papa perché con lui collabori per il bene della Chiesa; annuncia che, su invito dell’ONU, si recherà a New York nella sede delle Nazioni Unite per portarvi un messaggio di pace.

Solo all’inizio del 1965 viene comunicata la data ufficiale di apertura dell’ultimo periodo del Concilio: 14 settembre. Il lavoro da svolgere nei mesi dell’intersessione è ancora molto: vi sono ben 11 argomenti da affrontare, anche se diverso è il loro livello di elaborazione e di discussione a cui si è giunti. Precisamente: gli schemi sulla libertà religiosa, sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, sull’attività missionaria della Chiesa, sul ministero e la vita dei presbiteri, richiedono che se ne continui l’esame, prima della votazione; lo schema sull’apostolato dei laici e quello sulla Rivelazione dovranno essere solo votati nel loro insieme; infine dovranno essere votati gli emendamenti di altri cinque schemi, sui quali il Concilio ha già discusso: l’ufficio pastorale dei vescovi, il rinnovamento della vita degli ordini religiosi, la formazione al presbiterato, l’educazione cristiana, le relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane. Per tale motivo durante questo periodo si susseguono numerose le riunioni delle commissioni incaricate (nella foto: discussione tra alcuni teologi), al fine di approntare, entro settembre, gli schemi aggiornati con le correzioni e le modifiche proposte. I primi cinque, sopra elencati, a giugno vengono inviati ai Padri perché ne prendano visione per tempo; anche le conferenze episcopali di molti paesi si riuniscono per continuare l’esame di alcune questioni importanti da approfondire.